Cadrer le chantier dès la première ligne avec le CCMI

Avant même de signer l’achat d’un terrain ou de lancer le moindre devis, il est essentiel de poser les bases. Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est conçu pour cela : sécuriser juridiquement l’acquéreur, dès les premières intentions de construction. C’est un cadre clair, encadré par la loi, qui fixe les responsabilités, les délais, les garanties, et les conditions d’exécution entre le constructeur et le maître d’ouvrage.

Ce guide revient sur les points clés à connaître : les deux types de CCMI, les clauses obligatoires, le calendrier des paiements, les garanties à respecter, les marges de manœuvre contractuelles, et les pratiques à adopter pour gérer vos chantiers avec rigueur et transparence. Ce contrat, souvent perçu comme une formalité, est en réalité un levier opérationnel fort. Il sert à structurer le dialogue entre les parties, à anticiper les aléas, et à baliser le chemin du chantier jusqu’à sa réception.

Bien utilisé, le CCMI permet de gagner en clarté, de limiter les imprévus contractuels et de sécuriser la relation avec le client, sans alourdir le pilotage.

Voici ce qu’il faut maîtriser pour intégrer le CCMI efficacement dans votre gestion de chantier.

Gérez vos chantiers sans accrocs avec notre outil de suivi chantier Archipad

En résumé

- Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est obligatoire pour construire une maison pour un particulier sur son terrain, quand celui-ci fait appel à un constructeur de maison individuelle

- Il encadre le prix, les délais, les garanties et les engagements du constructeur.

- Il doit être rédigé par écrit, avec des clauses précises et un calendrier de paiement réglementé.

- Le constructeur est tenu à une obligation de résultat, et couvert par des garanties légales (livraison, décennale, biennale).

- C’est un outil juridique, mais aussi un levier de gestion de chantier efficace quand il est bien suivi.

- Un logiciel comme Archipad facilite le suivi et la traçabilité du CCMI sur le terrain.

Découvrez notre article sur la garantie de bon fonctionnement.

Découvrez notre article sur la VRD.

Qu’est-ce qu’un contrat de construction de maison individuelle ?

Le CCMI est un contrat strictement réglementé, qui s’applique dès lors qu’un professionnel est chargé de construire une maison pour le compte d’un particulier sur un terrain appartenant à ce dernier (article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation).

Ce contrat garantit un équilibre des responsabilités. Il oblige le constructeur à fournir les prestations promises dans un délai fixé, tout en protégeant le client des imprévus majeurs grâce à un ensemble de garanties légales.

Déclinaisons possibles

- Avec fourniture de plan : Si un constructeur propose à un particulier la construction d’une maison clé en main, avec ou sans terrain, le CCMI est obligatoire. Il s’applique dès que le professionnel prend en charge à la fois la conception (plans) et la réalisation des travaux.

- Sans fourniture de plan : Si le particulier apporte ses propres plans (fourni par un architecte ou autre professionnel) et fait appel à un constructeur ou à des artisans pour exécuter les travaux, le CCMI n’est pas obligatoire. On parle alors d’un contrat d’entreprise, sans encadrement CCMI.

- Construction par soi-même (auto‑construction totale)

Si le particulier réalise lui-même les travaux sans recourir à un constructeur pour l’ensemble du projet, le CCMI ne s’applique pas. Cette configuration relève de l’autoconstruction pure, sans cadre contractuel CCMI.

Dans les deux cas, le contrat doit impérativement être formalisé par écrit et envoyé en recommandé avec accusé de réception.

Le CCMI doit être signé avant tout versement de fonds et avant toute demande de permis de construire, sauf clause contraire précisée et acceptée.

Ce que le CCMI doit contenir

La loi impose un contenu contractuel précis. Tout CCMI doit être rédigé par écrit, en double exemplaire, et transmis au client en recommandé avec accusé de réception.

Voici les clauses obligatoires :

- Identité des parties (constructeur, maître d’ouvrage)

- Adresse et références du propriétaire du terrain

- Description détaillée du projet (plans, surfaces, matériaux)

- Délai d’exécution

- Prix global, forfaitaire et définitif

- Conditions de règlement

- Conditions suspensives

- Référence au permis de construire

- Date prévue du début des travaux

- Liste des garanties : livraison, décennale, biennale, parfait achèvement

Chaque mot compte : un oubli ou une imprécision peut entraîner la nullité partielle du contrat ou des litiges sur le terrain. Mieux vaut faire relire chaque contrat par un conseiller juridique avant signature.

Ce formalisme permet de cadrer les responsabilités et d’éviter toute interprétation hasardeuse en cours de chantier.

L’ensemble de ces éléments vise à garantir que les droits et obligations de chaque partie soient clairement établis et encadrés dès le départ.

Les garanties intégrées au contrat de construction de maison individuelle

Garantie de livraison

Obligatoire, elle garantit l’achèvement de la maison au prix et dans les délais prévus, même en cas de défaillance du constructeur (L. 231-6 CCH).

Sans cette garantie, le contrat est nul. Le garant doit être clairement mentionné, et sa lettre de caution annexée au contrat.

Garantie de parfait achèvement

Elle impose au constructeur de réparer, pendant l’année qui suit la réception, tous les défauts signalés (1792-6 Code civil).

Garantie biennale

Elle couvre les équipements démontables ou remplaçables sans altérer le bâti, pendant deux ans après la réception (volets, chauffe-eau, sanitaires, etc.) (1792-3 Code civil).

Garantie décennale

Elle protège le maître d’ouvrage pendant dix ans contre les dommages qui compromettent la solidité de la construction ou la rendent impropre à son usage (1792 Code civil).

Le constructeur doit fournir une attestation d’assurance décennale valide au moment de la signature du contrat.

Calendrier du CCMI : étapes et paiements

Signature et droit de rétractation

Le client dispose de 10 jours après réception du contrat signé pour se rétracter (L. 271-1 CCH). Aucun acompte ne peut être encaissé avant la fin de ce délai.

Conditions suspensives classiques

- Obtention du permis de construire

- Obtention du financement

- Acquisition du terrain

Ces éléments doivent être réunis pour valider définitivement le contrat. Leur absence entraîne sa caducité.

Certaines entreprises choisissent d’ajouter d’autres conditions spécifiques : obtention d’un certificat d’urbanisme, viabilisation du terrain, ou raccordement aux réseaux publics. Ces éléments doivent figurer clairement dans le contrat.

Ouverture du chantier et appels de fonds

Le chantier peut débuter dès lors que toutes les conditions sont levées. Le versement du prix est échelonné comme suit :

- 15 % : ouverture du chantier

- 25 % : fondations achevées

- 40 % : murs terminés

- 60 % : cloisons achevées

- 75 % : hors d’eau

- 95 % : fin des travaux

- 5 % : à la réception des travaux, sauf réserve

Chaque appel de fonds doit correspondre à une étape constatée et vérifiable de l’avancement du chantier.

Réception des travaux et fin de chantier

La réception des travaux marque la fin du chantier. Elle doit être formalisée par un procès-verbal signé par les deux parties. Ce document constate que les travaux sont terminés et permet de faire démarrer les garanties légales.

Le rôle du procès-verbal

Le PV de réception est crucial : il déclenche la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale. Il peut comporter des réserves, si certains travaux sont inachevés ou non conformes. Ces réserves doivent être levées dans les délais prévus.

La réception peut être prononcée avec ou sans réserves. Si elle est tacite (par exemple, si le client s’installe sans protester), elle reste valable, mais difficilement contestable. Pour éviter toute ambiguïté, la réception doit être écrite.

Il est recommandé d’assister le client par un professionnel lors de cette étape, surtout si le projet est complexe ou si les travaux sont techniques. Cela permet de sécuriser juridiquement la réception et de limiter les contentieux.

Quelles pratiques adopter pour un CCMI maîtrisé ?

- Vérifiez que le client est bien propriétaire du terrain avant la signature

- Définissez clairement le planning de démarrage et les délais contractuels

- Respectez l’échéancier légal des paiements

- Anticipez les clauses de pénalité de retard

- Soyez précis sur les limites de prestation (VRD, terrassement, options)

- Vérifiez l’envoi formel du contrat (recommandé avec AR)

- Sécurisez les délais d’ouverture du chantier et de livraison

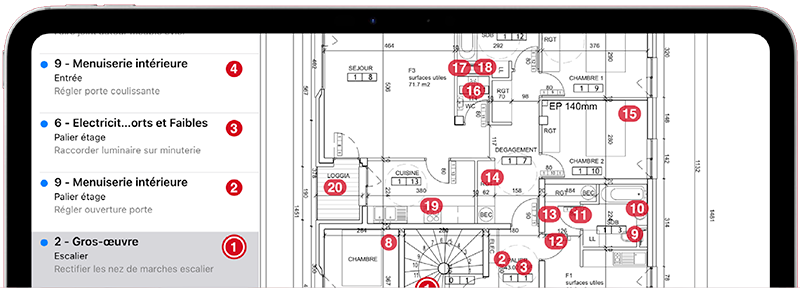

Une bonne gestion documentaire (photographies, rapports, comptes rendus) facilite la traçabilité des engagements. Un outil comme Archipad peut automatiser cette partie.

Quelles sont les responsabilités du constructeur dans le cadre du CCMI ?

Le constructeur engage sa responsabilité sur plusieurs plans :

- La conformité aux plans et descriptifs

- Le respect du prix convenu

- Le respect des délais d’exécution

- La qualité des matériaux et de la mise en œuvre

- Le respect des normes (RE2020, sécurité, accessibilité…)

En CCMI, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat, contrairement au maître d’œuvre soumis à une obligation de moyens. Cette différence change tout dans les attentes du client : il ne paie pas pour une tentative, mais pour un résultat livré et conforme.

Cela implique aussi une gestion rigoureuse de la sous-traitance, des aléas de chantier, et des modifications en cours de route. Toute modification doit être actée par un avenant au contrat, signé par les deux parties.

Conclusion : construire en toute confiance

Le CCMI est bien plus qu’un contrat type : il constitue un véritable outil de pilotage et de sécurisation. Maîtrisé de bout en bout, il protège les deux parties, structure le déroulement du chantier, et valorise le sérieux de l’entreprise.

C’est aussi un levier de pédagogie auprès du client. Un contrat clair, bien expliqué et respecté à la lettre, renforce la transparence et réduit les litiges.

Grâce à Archipad, chaque étape définie dans le CCMI peut être suivie, documentée et partagée. Du dépôt du permis à la levée des réserves, notre solution vous permet de garder le cap avec précision et efficacité.

Découvrez en démo comment Archipad vous aide à mieux piloter, suivre et livrer vos chantiers.

FAQ

1. C’est quoi un contrat de construction de maison individuelle ?

C’est un contrat encadré par la loi qui formalise la construction d’une maison individuelle par un professionnel sur un terrain appartenant au client particulier. Il sécurise juridiquement chaque phase du projet. Il protège le maître d’ouvrage tout en fixant un cadre clair pour le constructeur, notamment via un prix forfaitaire et des garanties obligatoires.

2. Est-il obligatoire de passer un CCMI pour construire une maison individuelle ?

Oui, dans certains cas bien précis. Le CCMI (contrat de construction de maison individuelle) est obligatoire dès lors qu’un professionnel s’engage à construire une maison pour un particulier sur un terrain lui appartenant, en s’engageant sur un prix global pour la livraison d’un ouvrage complet (clos, couvert, habitable). Il n’est pas obligatoire si le particulier initie un projet avec ses plans ou en auto-construction.

3. Quels sont les différents contrats de construction ?

- CCMI avec fourniture de plan

- CCMI sans fourniture de plan

- Contrat d’entreprise

- Contrat de maîtrise d’œuvre

- Contrat de promotion immobilière

Chaque contrat répond à un type de relation spécifique entre client et professionnel.

4. Quelle est la différence entre un CCMI et une VEFA ?

Le CCMI (contrat de construction de maison individuelle) est utilisé lorsque le client est propriétaire du terrain et fait appel à un constructeur pour réaliser sa maison. Le contrat est signé avant le début des travaux et encadre la construction sur mesure.

La VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), quant à elle, concerne l’achat d’un logement sur plan dans un programme immobilier. Le client achète un bien immobilier dans un ensemble collectif ou un lotissement, souvent à un promoteur, qui reste propriétaire du terrain jusqu’à la livraison.

5. Quels sont les avantages d’un CCMI ?

- Un cadre légal sécurisé pour le client comme pour le constructeur

- Un prix forfaitaire et définitif fixé dès la signature

- Des garanties obligatoires (livraison, décennale, biennale)

- Un échéancier de paiement réglementé

- Une réception formalisée

Il simplifie aussi le suivi administratif et structure les échanges tout au long du chantier.

6. Quelles sont les pièces obligatoires pour une demande de permis de construire d’une maison individuelle ?

Une demande de permis de construire pour une maison individuelle doit comporter un certain nombre de pièces obligatoires, listées dans le Code de l’urbanisme. On y retrouve notamment :

- Le formulaire Cerfa n°13406*12 dûment rempli

- Un plan de situation du terrain

- Un plan de masse de la construction

- Un plan de coupe du terrain et de la construction

- Une notice descriptive du projet

- Des plans de façades et toitures

- Une photographie du terrain dans son environnement proche et lointain

- La déclaration attestant la prise en compte de la RE2020 (réglementation environnementale)

Le dossier doit être complet, cohérent avec les règles du PLU, et déposer en mairie en 4 exemplaires. L’étude préalable du terrain (bornage, viabilisation, accès) est également recommandée en amont.

7. Quelles sont les obligations d’un constructeur de maison individuelle ?

Le constructeur engagé dans un CCMI est tenu à une série d’obligations définies par la loi, notamment :

- Fournir un prix global forfaitaire et définitif

- Respecter les délais prévus au contrat

- Réaliser les travaux conformément aux plans et au descriptif

- Fournir les garanties légales (livraison, décennale, biennale, parfait achèvement)

- Assurer la sécurité du chantier

- Livrer un ouvrage conforme aux normes en vigueur

Contrairement à un maître d’œuvre, il est soumis à une obligation de résultat : il doit livrer la maison telle que prévue, dans les délais et sans malfaçon. Toute défaillance engage sa responsabilité.

8. Est-il possible de construire sa maison soi-même sans constructeur ?

Oui, c’est ce qu’on appelle l’autoconstruction. Un particulier peut construire sa propre maison sans passer par un constructeur, à condition d’en assumer entièrement la maîtrise d’ouvrage, la coordination des travaux, et les responsabilités techniques.

L’autoconstruction n’exige pas de CCMI, mais elle engage le particulier sur la conformité des travaux, le respect des normes en vigueur (RE2020, sécurité, accessibilité) et le dépôt d’un permis de construire. Elle exclut toute garantie de livraison ou décennale sauf si l’on fait appel ponctuellement à des entreprises assurées.

C’est une option économique, mais risquée et exigeante techniquement.